在当代佛教界,少林寺与大悲寺作为两种不同发展模式的代表,它们的方丈言行常引发公众对"真心向佛"的讨论。而"即心寺"这一概念,恰为我们提供了评判标准:真正的修行不在外相,而在即心即佛的内在证悟。

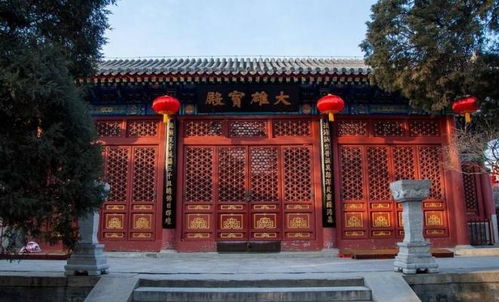

少林寺方丈释永信以商业化运营闻名,将少林文化推向世界,寺内香火鼎盛,游客如织。其宏大的建筑群、频繁的国际交流、多元的产业拓展,展现了人间佛教的现代化路径。支持者认为这是与时俱进的弘法方式,批评者则质疑过度商业化的佛教是否背离了修行本意。

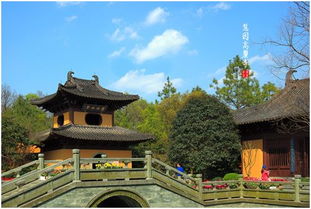

相比之下,大悲寺方丈妙祥法师坚持传统清修,寺院不设功德箱,僧人持金钱戒,严格遵循佛陀制戒。僧众常年行脚乞食,寺内不见商业气息,唯闻诵经之声。这种苦行僧的生活方式被许多传统佛教徒奉为典范,认为更贴近佛陀本怀。

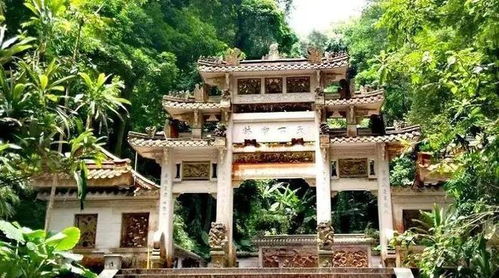

若以"即心寺"的角度审视,评判标准不应拘泥于外在形式。真心向佛的本质在于:是否以菩提心为根本,是否以利益众生为归宿,是否在当下觉悟自性。商业化若为弘法利生,何尝不是菩萨行;苦修若成我执,反成修行障碍。

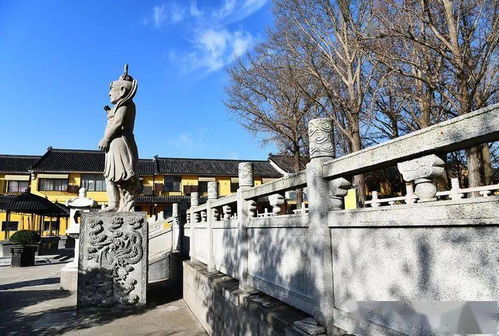

纵观佛教历史,百丈禅师"一日不作,一日不食"的农禅并重,与密勒日巴尊者的岩洞苦修,皆为成佛之道。关键在于是否"即心"——在每一个当下保持正念,在每一件事上体现慈悲与智慧。

真正的"即心寺"不在山林,不在闹市,而在每一位修行者的心中。当我们不再执着于表相的对立,方能见到:少林寺的商业运作中有度众的善巧,大悲寺的严谨戒律中有护法的决心,二者无非应机施教的不同方便。

归根结底,评判谁更"真心向佛",不如反观自心:我们是否在每一个念头中生起菩提心?是否在每一个境界中保持觉照?这才是"即心寺"的真义所在。